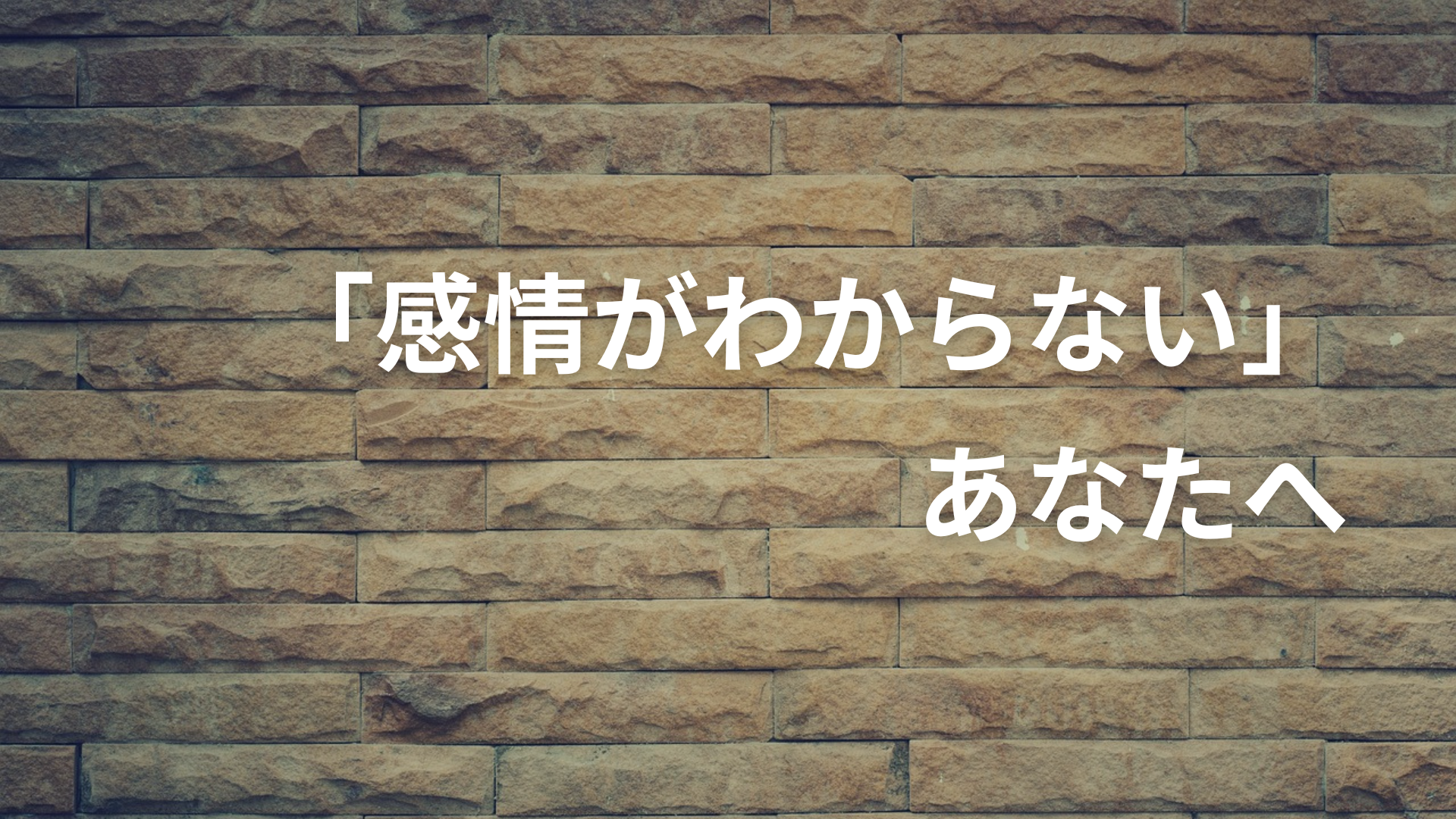

「最近、何が楽しいのか分からない」

「泣きたいのに、涙が出ない」

「嬉しい、悲しい、って感情が

どこかにいってしまったみたい」

そんなふうに感じている方へ。

もしかするとあなたは、

自分の感情を

“感じないようにしてきた”

のかもしれません。

でも、それはあなたが

「弱い」からではありません。

むしろ、生き延びるために、

必死に工夫してきた生存戦略なのです。

たとえば、

職場で理不尽なことが続いたとき、

家庭で自分の気持ちを

押し殺してきたとき、

誰にも助けを求められなかったとき。

そのたびに本当の気持ちを感じていたら、

心が壊れてしまいそうだった

そんな過去が、きっとあったのでは

ないでしょうか。

感情を閉じることは、

つらさを麻痺させることで

「今ここ」を生き抜くための、

あなたなりの防衛手段だったのです。

それは、あなたの心が

ちゃんと自分を守ろうとしてきた証です。

でも、もし今、

「このままずっと感情を

感じられなかったらどうしよう」

と不安になっているのなら。

どこかで

「本当の自分に出会いたい」

「もっと楽に生きたい」

と願っているのなら。

少しずつでも、

心の扉をノックしてみませんか?

このブログでは、

感情を麻痺させて生きてきた人が、

自分を責めずに、自分の感情と

再会するための方法として

「ジャーナリング(書くこと)」を

ご紹介していきます。

何も感じない、と思ったままでも、

書き始めることはできます。

これは、あなた自身を取り戻していく、

小さな旅のはじまりです。

感情が麻痺するメカニズム

「なんだか心が動かない」

「泣くタイミングなのに、涙が出ない」

「喜ぶべき場面でも、

どこか他人事のように感じる」

そんな感情の麻痺は、

決してあなたの心が壊れてしまった

証ではありません。

それは脳と心が“命を守るため”に

スイッチを切り替えた結果として

起きている現象です。

感情のスイッチが切れる仕組み

人間の脳には、命の危機を察知すると

自動的に

「闘うか逃げるか(fight or flight)」

というストレス反応を起こす

システムがあります。

そしてそれでも対処しきれない

極限状態においては、

「凍りつく(freeze)」

という第三の反応が起きます。

これは、「トラウマ反応」の一つ。

動物が捕食者に襲われそうになったときに、

あえて動かず死んだふりをするのと同じで、

感情や身体感覚をシャットダウンして

“無感覚”になることでダメージを

最小限にしようとする生存本能

なのです。

こんな経験が、感情を麻痺させることも

感情が麻痺する原因は、

必ずしも大きなトラウマ体験

だけではありません。

日々の小さな積み重ねも、

十分に影響します。

- 仕事でミスを責められ続けて、感情を出すと余計に傷つくと学習してしまった

- 子どもの頃、「泣くな」「そんなことで怒るな」と言われ続けた

- 家庭や職場で、いつも誰かの顔色をうかがってきた

- 頑張り続けないと「愛されない」と思ってきた

こうした状況が長く続くと、

「自分の気持ちを感じる=危険なこと」

「感情を出すと面倒になる」

という無意識の回路ができてしまいます。

その結果、

「何を感じているか分からない」

「感情が浮かんでこない」

という状態が、心のデフォルト設定

のようになっていくのです。

研究からわかる「感情麻痺」と脳の関係

脳科学の観点でも、

慢性的なストレスやトラウマは

感情処理に関わる脳の部位に

影響を与えることがわかっています。

たとえば、

過去のつらい記憶に触れたとき、

感情と言語をつなぐ脳の部位

(ブローカ野)が一時的に沈黙してしまう

ことがあるそうです。

これは、

「つらさをうまく言葉にできない」

「何も感じていないように見える」

状態に深く関係しています。

つまり、感情が麻痺しているのは、

「心が弱っている」からではなく、

あなたの脳と身体が、

本気であなたを守ろうとしてきた結果

なのです。

感じないことを責めないでいい

だから、感情を感じられない自分を

責めないでください。

むしろ、ちゃんと自分を守ってきた

証として、誇りに思ってほしいのです。

そして、感情が凍っていたとしても、

それはずっとそのままというわけでは

ありません。

ゆっくりと、安全な環境で、

自分のペースで解凍していくことができる。

その方法のひとつが、

「ジャーナリング(書くこと)」です。

ジャーナリングが「感じる力」を取り戻す理由

感情が麻痺しているとき、

「感じることそのものが怖い」

「何を感じているのか分からない」

と戸惑うことが多いかもしれません。

そんなときこそ、書くことは

心にとってのやさしい入り口になります。

なぜなら、書くことには、

言葉にしにくい感覚や気配を

すくい上げる力があるからです。

書くことで、感情の輪郭が見えてくる

感情は、感じた瞬間にはぼんやりしていても、

言葉にしてみることで少しずつ

形を持ち始めます。

(例)

「今日も何も感じなかった」

と書いたつもりが、

「何も感じない自分に、少し焦っている」

に気づいて、

「感じたくない、のかもしれない」

と心の奥から言葉が出てきた。

感情は、水のように

とらえどころのないものです。

でも、その“水”を「書く」という容器に

注ぐことで、初めて自分の目で見ることが

できるようになります。

無理にポジティブにならなくていい

SNSや自己啓発の世界では、

「感謝しましょう」

「前向きに書きましょう」

といったメッセージがよくあります。

もちろん、それが心地よい人もいます。

でも、今つらいあなたにとっては、

それがむしろプレッシャーに

なることもありますよね。

ジャーナリングの目的は

「感情をコントロールすること」ではなく、

「今の自分とつながること」です。

だから、どんな言葉を書いてもかまいません。

「何も書きたくない」

「なんでこんなに疲れてるんだろう」

「誰も私のことなんて分かってくれない」

正直な気持ちを書くことこそが、

感情との再会への第一歩です。

研究でも明らかにされている「書くことの力」

感情を伴う出来事について15〜20分間

書き続けるだけで、心身の健康が改善される

という研究があります。

トラウマ的な経験について深く書いた

グループは、そうでないグループに比べて

ストレスレベルが下がり、

免疫機能も向上したという

結果が出ています。

これは、

書くことが心の整理と身体の回復の

両方に働きかけることを示しています。

ただし、トラウマについて

無理に深掘りする必要はありません。

大切なのは、自分が「書いてもいい」と

思えることを、自分のペースで書くこと。

その安全なスペースを作ることが、

ジャーナリングの本質です。

感情が麻痺していると、

自分が何を考えているのか、

何を望んでいるのかすら

分からなくなっていきます。

でも、書き続けるうちに、

ほんの小さな自分の声が

聞こえてくることがあります。

「あ、これがイヤだったんだな」

「ほんとは、こうしてほしかったんだ」

「私はずっと、がんばってきたんだな」

それは、忘れていた自分とのつながりを

少しずつ取り戻していく過程なのです。

書くときのポイント:感情が出てこないときはどうする?

ジャーナリングを始めようと思っても、

最初の一歩がなかなか踏み出せない。

ノートを開いたものの、

何も思い浮かばない。

そんな経験、ありませんか?

実はそれ、とても自然なことです。

感情が麻痺している状態で

「さあ、気持ちを書こう」と言われても、

何も浮かばなくて当たり前です。

むしろ、ノートを開いた時点で、

すでに第一歩を踏み出しています。

この章では、感情がわからないときでも

書き始められるコツや、

実際の問いかけの例をご紹介します。

「何も感じていない」と書いてもいい

感情が出てこないとき、

一番大切なのは

出てこないこと自体を否定しない

ことです。

無理に何かをひねり出す必要はありません。

・今、特に何も感じていない。

・自分が何を感じているのか、わからない。

・何か書こうとしているけど、うまくいかない。

これらも立派なジャーナリングです。

「わからない」「感じられない」と

書くこと自体が、すでに自分との

対話です。

感情ではなく身体感覚から入ってみる

感情はつかみにくくても、

身体の状態なら少しは

感じられることがあります。

体のどこが重いか、

どこが緊張しているか、

そこから入り口を

見つけていくこともできます。

・今日は目の奥が重い。

・胃がぎゅっとしている。

・背中がずっと緊張している感じがする。

身体は、言葉にならない感情を

代わりに語ってくれていることがあります。

身体の声をきくことで、感情の気配が

浮かび上がってきます。

「思考」や「出来事」から入ってもOK

どうしても感情にアクセスできないときは、

無理に気持ちを書かなくてもかまいません。

むしろ、今日あった出来事や考えたこと、

頭の中で繰り返していることから

書き出してみましょう。

・今日は会社でこんなことがあった

・さっき、こんなことを考えていた

・最近、よく同じことを考えている気がする

こうした思考の記録は、

あとから読み返したときに

「このとき、本当はこう感じていたのかも」

と気づくヒントになります。

書けないときは「書けない」と書く

それでも何も出てこないときは、

そのまま

「何も書けない」

「何も思いつかない」

と書いてみましょう。

不思議なことに、

「書けない」と書いているうちに、

ふっと何かが出てくることもあります。

これは、頭の中で閉じていた回路が、

言葉にすることで少しずつ

開いてくるからです。

具体的な入り口になる5つの質問

感情が出てこないとき、

以下のような問いかけを使ってみるのも

おすすめです。

- いま、身体の中で一番存在感がある場所はどこ?

- 今日、何度も考えたことはある?

- 最近、時間が止まったように感じた瞬間は?

- 最近の「なんか嫌だったな」って出来事は?

- 「本当はこう言いたかったのに言えなかったこと」はある?

どれも感情を直接問うものではありません。

書いているうちに、感情の手がかりが

にじみ出てくるはずです。

感情がすぐに出てこなくても大丈夫。

むしろ、「書けない」「感じない」ことを

ちゃんと認識できている今のあなたは、

十分に感受性のある人です。

それだけ心が繊細で、

守りながらここまで来たということだから。

書くことに正解はありません。

ジャーナリングは、自分を少しずつ

「感じる」ための練習です。

たとえほんの一行でも、それが

今のあなたにとって大切な一歩になります。

書き続けたその先にあるもの

何も感じられない自分と向き合うことは、

静かだけど、決して楽ではない旅です。

ときには、書くことすら忘れてしまったり、

「本当に意味があるのかな?」

と疑いたくなったりすることも

あるかもしれません。

でも、それでも少しずつ

「書いてみよう」と思える日が増えていくと、

あるとき、ふとした変化が訪れます。

ジャーナリングを続けていると、

ある日ふと、こんな気づきが

やってくることがあります。

・文章の中に「〜だったかもしれない」「〜と感じた気がする」といった曖昧な感情表現が増えている

・自分に対する言葉が、少しだけやわらかくなっている

・書くことで、「これは自分のせいじゃなかった」と思えた瞬間があった

・昔の自分に手紙を書きたくなった

これは、凍っていた感情の氷が、

少しずつ溶けはじめている証拠です。

「ちゃんと感じること」が、

怖くなくなってきた。

それだけ、心が安全を

感じはじめているのです。

「生きやすさ」は、外の世界が変わることではない

多くの人が、

「もっと生きやすくなりたい」

と願っています。

でもその生きやすさは、必ずしも

環境が変わることや、

問題がなくなることではありません。

本当の生きやすさとは、

自分とつながっていられる

時間が増えることです。

・疲れているときに「疲れた」と書ける

・人間関係でモヤッとしたときに「嫌だった」と書ける

・うまく言葉にできなくても、「よくわからないけど苦しい」と認められる

これらができるようになると、

感情に振り回されるのではなく、

感じることにOKを出せる自分

に変わっていきます。

それが、ほんの少しずつでも

「生きるのが前より楽」と

感じられるようになる理由です。

これまであなたは、感じないことで

自分を守る戦略を使ってきました。

それは本当に必要な防衛反応だったのです。

でもこれからは、「書くこと」という方法で、

自分を守っていくことができます。

・感情がわからなくなったときに、ペンを持つ

・自分を責めそうになったときに、ノートに話を聞いてもらう

・何かに傷ついたとき、ノートに一度書き出してから行動を決める

こうして、感じながらも、

安全に生きていく力が少しずつ

育っていきます。

書くことは、孤独の中にいる“誰か”とつながること

あなたが書くことで、あなたの中にある

「声」が少しずつ目を覚まします。

それは、誰にも届かないと思っていた

気持ちが、自分自身に受け止められる

という体験です。

そして、いつか必要なときには、

その「書いた言葉」が誰かの痛みに

寄り添う力になるかもしれません。

ジャーナリングは、

静かだけれど深い対話です。

あなたがあなたとつながり直すことで、

世界とのつながりも変わっていきます。

その小さな波紋が、これからの

あなたの人生を支えるはずです。

感じることは、生きること。

そして、書くことは、感じる力を

取り戻すための、あなた自身への

やさしい問いかけです。

どうか今日も、あなたの声を、

あなたが聞いてあげてください。

それが、あなたの「生きやすさ」を

つくっていく一歩になります。

たかひろ | ジャーナリングガイド

コメント